Der gespaltene Mensch

Václav Lokvenc über seine Inspiration

Bronze, 414 cm

Entstehungsjahr 1974

Preis auf Anfrage

Der gespalten Mensch – die Geschichte eines Exponates

von Pavla Perglová

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Geschichte dieser Statue und ihres Autors die tschechische Geschichte seit den 1960er Jahren widerspiegelt. Ihre Entstehung spiegelt die Freude und die bedingte künstlerische Freiheit der 1960er Jahre, die Verbote und Verfolgungen der 1970er Jahre, die Resignation der 1980er Jahre, die Freude an der Freiheit in den 1990er Jahren und das Vergessen des neuen Jahrtausends wider. Da die Aufzeichnung der Geschichte und des historischen Kontextes zu den Aufgaben des Museums gehört, werde ich zunächst im Jahr 1967 beginnen, als die Idee für das Kunstwerk geboren wurde.

Der Autor selbst beschreibt seine Inspiration wie folgt » ...ich sah einen gespaltenen Baum, der mir ein intensives Gefühl gab... ... es war zu einer Zeit, als es hier den Eisernen Vorhang gab, wir durften nirgendwo hinreisen, die ganze Welt war gespalten, sie ist im Grunde immer noch gespalten. Wir sind immer noch in unserem Heimatland in zwei Lager gespalten, eigentlich sind alle Menschen in sich selbst gespalten. Damals war die Welt durch zwei Mächte geteilt, die Sowjetunion und Amerika, und dieser geteilte Stamm erinnerte mich an dieses Thema und insbesondere an die Idee des gesamten Werks, dass nur das Herz diese Welt zusammenhalten kann. Man sollte sich von Emotionen leiten lassen und nicht nur von intellektuellen Ideen.«

Die enstanden Statue vermittelt genau diese Botschaft. Der Künstler hat einen hängenden, halbierten männlichen Torso geschaffen, der durch ein dunkelrotes Herz zu einem Ganzen verbunden ist. Václav Lokvenc verarbeitete das Thema in mehreren Material- und Formvarianten. Die Variante, die in den Sammlungen des Karlsbader Museums vertreten ist, ist aus Lärchenholz gefertigt. Die über vier Meter große Bronzeskulptur war jedoch unerlässlich. Von diesem Thema wurden etwa zwölf Variationen erstellt. Die Statue ist unter drei Namen bekannt: der Gesplatene; Derjenige, der die Sünden der Welt auf sich nimmt, und später der nicht autorisierte Name das Herz.

Die Entstehung – Interview

Pavla Perglová: Erinnern Sie sich an die Umstände der Entstehung der Skulptur »der gespaltene Mensch«?

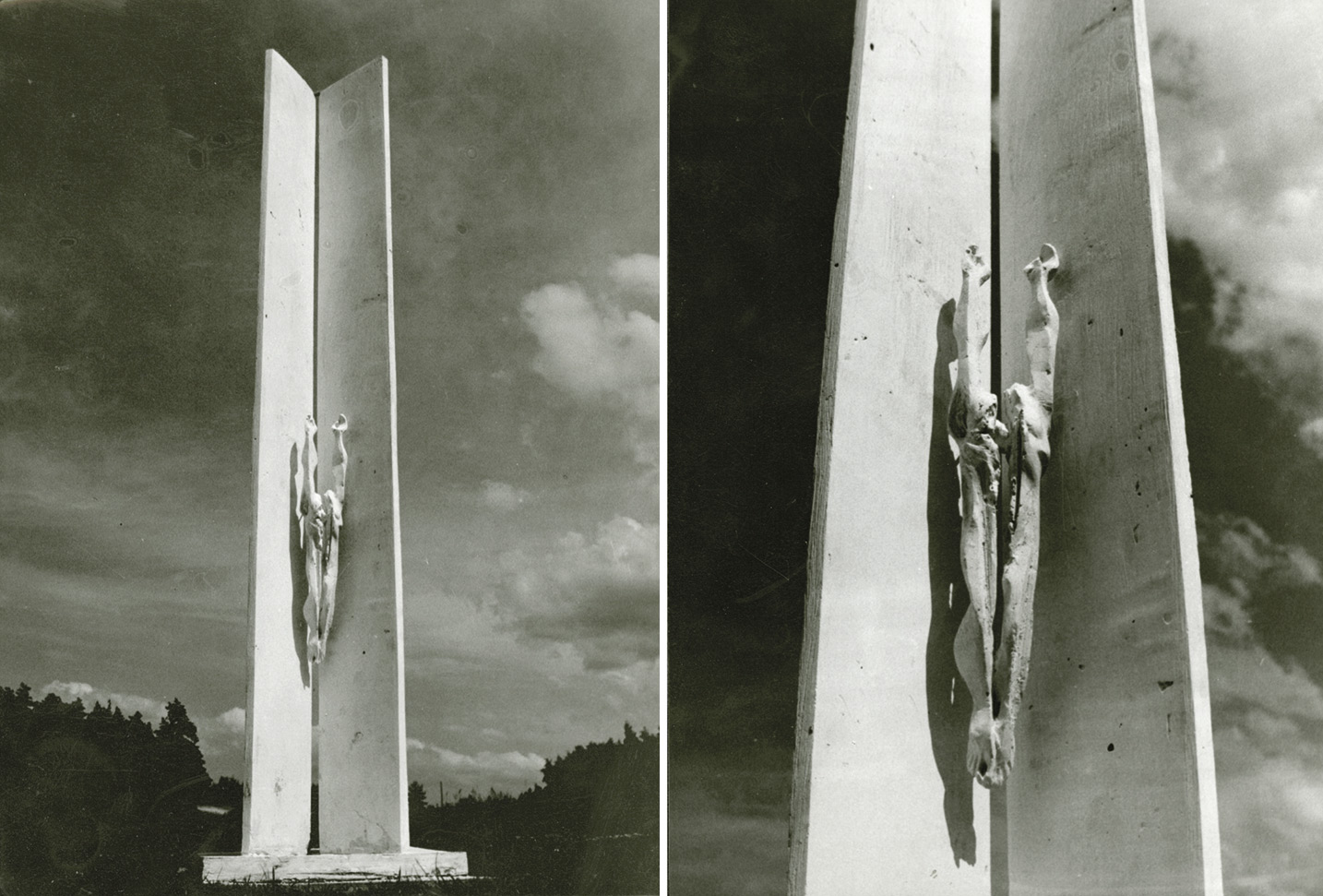

Václav Lokvenc: 1967 wurde ein Wettbewerb für eine Gedenkstätte für die Gefangenen des Zweiten Weltkriegs in Sokolov ausgeschrieben, wo in den letzten Kriegstagen, im Mai 1945, sieben sowjetische Kriegsgefangene, die von den Nazis inhaftiert waren und in den örtlichen Chemiewerken arbeiteten, hingerichtet wurden. Ich habe an diesem Wettbewerb teilgenommen und mein Entwurf hat gewonnen. Die Fotos des Modells der Statue, die in Zusammenarbeit mit meinem Freund, dem Karlsbader Fotografen Radechovsky, entstanden sind, zeigen, wie die Statue in die Umgebung eingefügt werden sollte. Die beiden 12 Meter hohen Pylone ragen in den Himmel, und die untere Hälfte ist in den Torso eingelassen – die Statue des gespaltenen Menschen, die eigentlich 4,14 Meter hoch sein sollte. Nachdem ich den Konkurz gewonnen hatte, begann ich mit der Arbeit an der Statue, die etwa vier Jahre in Anspruch nahm. Zu dem Zeitpunkt, als die Statue bereits in der Bronzegießerei war, begannen sich die Ereignisse auf sehr ungünstige Weise zu entwickeln, was schließlich ihren vollständigen Untergang bedeutete.

PP: Wie haben Sie das Jahr 1968 erlebt?

VL: Am 21. August 1968 wollten wir in den Urlaub fahren, und die Kinder sollten von ihrer Großmutter in Boží Dar betreut werden, wohin wir sie bereits gebracht hatten. Als mich der Karlsbader Dichter Karel Fron um Mitternacht anrief, um das Fenster zu öffnen, sagte er, dass »freundschaftlich gesinnte« Panzer kämen. Wir öffneten das Fenster, und tatsächlich hörten wir auf dem ganzen Weg von Boží Dar ein seltsames Rumpeln und Poltern. Wir hatten furchtbare Angst und machten uns Sorgen um die Kinder, die mit ihrer Großmutter allein waren. Es war etwa eine Stunde nach Mitternacht, ich nahm das Auto, ich hatte damals einen Skoda, und wir fuhren von Hroznětín über Lípa bis zur Abertamská-Kreuzung nach Boží Dar. Dahinter trafen wir auf eine Panzerkolonne, ich schaltete das Fernlicht ein und wir fuhren ihnen entgegen. Sie gingen uns aus dem Weg, weil sie vielleicht dachten, dass einige Kommandeure kommen würden. Vor Boží Dar stand ein versunkener Panzer neben der Straße, der von der Straße abkam und bis zum Turm im Torf versank. Aber wir kamen gut an, luden die Großmutter und die Kinder ein und fuhren zurück. Aber den ganzen Weg von der Kreuzung gegen diese Kolonne von, ich glaube, polnischen Soldaten zu fahren, war eine schreckliche Erfahrung. Diese Geschichte veranschaulicht die Zeit, in der die Statue geschaffen wurde, und warum sie diese Resonanz hatte.

PP: Wie kam es dazu, dass in jenen turbulenten Tagen eine hölzerne Version der Statue anstelle der in den Fluss geworfenen Skulptur der Roten Armee vor dem Hauptpostamt aufgestellt wurde?

VL: Mitarbeiter von »Stavomontaz« kamen zu mir und fragten mich, ob ich das Motiv ausstellen würde, nicht direkt die große Bronzeskulptur, sondern eine Variante des Modells. Dass sie ein eisernes Kreuz darauf machen würden. Diese Variante des Modells hat leider nicht überlebt. Sie war dort nur zwei Tage lang ausgestellt und wurde zu einem Ort des Protestes. Die Kreativität des Volkes lieferte ein Foto des Präsidenten Svoboda (übersetzt bedeutet sein Name Freiheit) mit der Aufschrift »Es lebe Svoboda«, eine tschechoslowakische Flagge, Kerzen und Blumen. Danach rief mich der Bezirkssekretär der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, Linhart, zu sich und sagte mir, ich solle es entfernen. Er bekam Besuch von Vertretern der Besatzungstruppen, die ihm sagten, dass sie die Statue zerschießen würden, wenn ich sie nicht entfernen würde.

Da es klar war, dass die Truppen nicht von hier wegziehen würden, habe ich die Statue nach zwei Tagen entfernt. Da die Normalisierung nur langsam vorankam, stellte ich 1969 noch die Statue am Kreuz in meiner Ausstellung in der Kunstgalerie in Cheb (Eger) aus. Die Statue selbst und ihre Geschichte erregten die Aufmerksamkeit der ausländischen Presse, weshalb in Deutschland und Österreich mehrere Artikel über sie veröffentlicht wurden.

PP: Haben Sie weiter an der Realisierung der Gedenkstätte gearbeitet?

VL: Ja, ich hatte einen Vertrag für das Denkmal für die Kriegsgefangenen, und so habe ich vier Jahre lang, bis 1972, ohne Probleme an der Statue gearbeitet, und die ganze Zeit über wurde meine Arbeit vom Komitee des Tschechischen Künstlerfonds genehmigt, und die Vertreter der Stadt Sokolov (Falkenau) kamen, um die Arbeit zu sichten, und sie genehmigten ebenfalls alles. Die kommunistischen Beamten suchten jedoch bereits nach legalen Möglichkeiten, den Vertrag zu umgehen und die Skulptur nicht anzunehmen. Am Ende fand man ein juristisches Schlupfloch, das Statut wurde als ideologisch inkorrekt bezeichnet und der Vertrag wurde von Anfang an gekündigt. Damit haben sich vier Jahre Arbeitin Luft aufgelöst.

PP: Damit hat alles ein Ende für Sie gefunden?

VL: Im Gegenteil, der Tschechische Künstlerfond ČFVU verklagte mich anschließend auf Rückzahlung aller Vorschüsse, die bereits für das Werk gezahlt worden waren. Es war eine beträchtliche Summe, damals etwa 263.000 CZK, die ich bereits für das Material, die Stuckateure und die Zahlungen an den Bronzegießer bezahlt hatte. In dem Urteil wurde ich aufgefordert, das Geld innerhalb von drei Tagen zurückzugeben, was natürlich unmöglich war. In der Anklage und im anschließenden Gerichtsverfahren mit der ČFVU wurde ich nach siebenjährigem Streit zur Zahlung einer Entschädigung verurteilt, und der Fond zog die Hälfte meines Nettohonorars für jede Provision ab. Dies dauerte bis zum letzten Tag vor der Samtenen Revolution. Aber wie man so schön sagt: »Alles Schlechte ist für etwas gut«, und dank dieser Schulden erhielt ich auch nach 1968 noch Aufträge und war außerhalb des Karlsbader Bezirks kein verbotener Autor.

PP: Haben Sie nach dem Regimewechsel eine gewisse Anerkennung erfahren??

VL: Ja, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat sich das Kulturministerium, insbesondere der damalige stellvertretende Minister Michal Prokop, im Namen des Staates für dieses politisch motivierte Unrecht entschuldigt. Der Richter in meinem Fall, damals ein älterer Herr, schrieb eine Erklärung, in der er den Druck, dem er während des Prozesses ausgesetzt war, als politisch bezeichnete. Obwohl ich dadurch eine gewisse moralische Anerkennung erhielt, bekam ich mein Geld nicht zurück.

PP: Wo ist diese riesige, vollendete Statue schließlich hingekommen?

VL: Es ist traurig, aber diese 4,14 Meter hohe Bronzestatue liegt immer noch in meinem Garten.

- Vaclav Lokvenc

Anmerkung: Die Statue befindet sich leider immer noch im Garten der Familie.